Cannes 2017: Good Time – recensione del film dei fratelli Safdie

Festival di Cannes 2017: caotico e febbricitante dramma a suon d’inseguimenti e rapine nella spettrale New York ai neon contemporanea. I fratelli Safdie sanno il fatto loro

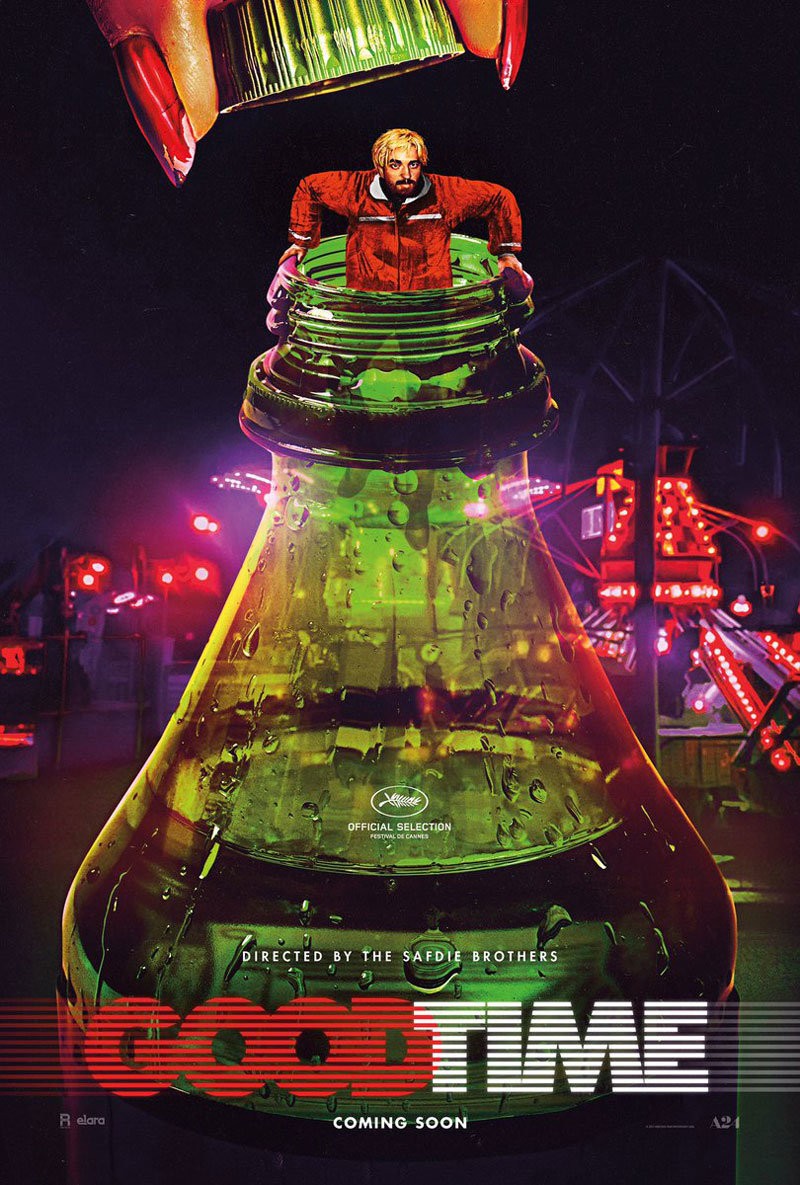

Good Time è un film che va bevuto alla goccia, tutto d’un sorso, come in parte sembra suggerirci la stilosa locandina. I fratelli Safdie si presentano a questo Concorso in punta di piedi, sebbene a Cannes non ci siano certo finiti per caso. La storia è quella di altri due fratelli, i Nikas, Nik (Ben Safdie stesso) e Connie (Robert Pattinson), e comincia con questa visita alla quale Nik deve sottoporsi al fine di valutarne il quoziente intellettivo, evidentemente limitato. Connie irrompe nell’ufficio e si porta il fratello altrove: di lì a poco i due commetteranno una rapina che innesca ventiquattr’ore di sali e scendi dai risvolti assurdi.

Serve una voce come la loro; giovane, sprezzante, sopra le righe, capace di girare un film che a ragion veduta qualcuno ha già definito «caotico». La New York al neon che fa da sfondo è spettrale quanto la Tokyo di Gaspar Noé, sebbene si sia meno abituati a questo taglio in relazione alla Grande Mela; di solito dei colori così acidi è più facile vederli associati a specifiche zone della Florida o Los Angeles, mentre il tema cromatico predominante in Good Time ci mostra una nuova versione, l’ennesima, di una NY cangiante, mai uguale a sé stessa, sebbene certi echi à la Taxi Driver si avvertano pure. Per un lavoro in cui lo stile prevale sulla sostanza direi che è tutto o quasi, sebbene tale affermazione vada contestualizzata.

Serve una voce come la loro; giovane, sprezzante, sopra le righe, capace di girare un film che a ragion veduta qualcuno ha già definito «caotico». La New York al neon che fa da sfondo è spettrale quanto la Tokyo di Gaspar Noé, sebbene si sia meno abituati a questo taglio in relazione alla Grande Mela; di solito dei colori così acidi è più facile vederli associati a specifiche zone della Florida o Los Angeles, mentre il tema cromatico predominante in Good Time ci mostra una nuova versione, l’ennesima, di una NY cangiante, mai uguale a sé stessa, sebbene certi echi à la Taxi Driver si avvertano pure. Per un lavoro in cui lo stile prevale sulla sostanza direi che è tutto o quasi, sebbene tale affermazione vada contestualizzata.

Che la traccia narrativa non sia forte, per così dire, non può infatti essere un limite per un film che si percepisce anzitutto come esperienza; febbricitante, condensata in appena un giorno, da una mattina all’altra o giù di lì, unità di tempo che rappresenta un ottimo escamotage per trattenere una trama che è costantemente sul punto di deragliare. E tutto sta o cade sostanzialmente su una domanda, che non ci si dovrebbe porre in nessun caso, ossia: dove vogliono andare a parare i Safdie? Chiedersi cosa accadrà un attimo dopo è certo una delle forze propulsive di ogni buon racconto, solo che, come già accennato, è per vie diverse che bisogna muoversi.

Nel momento stesso in cui infatti tale domanda fa capolino, vuol dire che Good Time non ci ha agganciato per bene; che il personaggio di Pattinson non c’è riuscito, per meglio dire. Quel montaggio così serrato eppure così funzionale, la patina fosforescente, servono proprio a questo, ossia ad immetterci in quell’imbuto che è Connie. Qualcuno, magari malignamente, potrebbe pensare al depistaggio: siccome non hanno granché da dire, allora si giocano tutto su uno stile quanto più saturo possibile. Ma è una prospettiva che francamente non ci sentiamo di condividere, poiché la bravura è innegabile, sia da parte dei due registi che da parte di Pattinson, al quale stavolta una Palma non starebbe affatto male. E poi significherebbe cadere in quell’equivoco per cui si tende ad isolare singole componenti, come se un film fosse, di volta in volta, solo trama, solo recitazione, solo fotografia etc.

Good Time fa leva su una miscela, quella sì, ben riuscita. Procede come quasi ogni film dovrebbe procedere, ossia come una sinfonia, meglio di una sinfonia; qualcosa che ha a che vedere non con un senso solo ma con più di uno, stimolandoli il più armoniosamente possibile. Anche per questo la colonna sonora fa la differenza, sebbene i fratelli Safdie tendano a smarcarsi da certi riflessi indie in cui tanti altri indipendenti americani, specie tra i più giovani, incappano malamente. Qui i Safdie ci guidano senza tenerci per mano, però accompagnandoci in questa spirale per lo più notturna di anime in pena, alle quali accadono cose insolite cui provano a far fronte come possono: si sorride, non a caso, quando in più di un’occasione Connie chiede silenzio, o di non fare confusione, perché tutto ciò non farebbe che peggiorare la situazione.

Film d’incontri, fortuiti, forzati, che hanno un peso sostanziale, come quello con il tizio rapito per sbaglio in ospedale, attorno al quale viene cucito un flashback vagamente scorsesiano molto ben integrato. O il personaggio della Leigh, una tizia sui cinquanta che campa ancora alle spalle della ricca madre, ed invaghita a tal punto di Connie da allungargli laute paghette. Certo, alla fine quello che sembrava un po’ il fulcro, e che in fondo lo è, ossia il rapporto tra Nik e Connie, viene da un certo punto in avanti tralasciato, e forse questo è ciò che più di ogni altra cosa ci dà quel senso di irrisolto che di certo non può compensare il prepotente richiamo dell’ultima inquadratura, mentre scorrono i titoli di coda.

Per questo in apertura si è implicitamente detto che Good Time non sia un film che si presta ad essere sviscerato, assaporato. C’è poco da ponderare, parecchio da vivere, di cui fare per l’appunto esperienza, mala espressione ma tant’è. O si sale su questo di carro, ed allora si gode per poco più di un’ora e mezza, oppure si resta a terra senza andare da nessuna parte. Non si tratta tuttavia di un esito involontario bensì evidentemente voluto, cercato e quindi conseguito. Per questo l’opera seconda dei fratelli Safdie, questo ritratto di una fetta di USA abbandonata a sé stessa ma che non può proprio farcela, ne conferma il talento, uno di quelli la cui evoluzione va seguita. Sai mai dove tale percorso potrà condurli.

[rating title=”Voto di Antonio” value=”7.5″ layout=”left”]

[rating title=”Voto di Gabriele” value=”7″ layout=”left”]

Good Time (USA, 2017) di Ben e Joshua Safdie. Con Jennifer Jason Leigh, Robert Pattinson, Barkhad Abdi, Ben Safdie, Marcos A. Gonzalez, Cliff Moylan, Rose Gregorio, Shaun Rey, Souleymane Sy Savane e Buddy Duress. Concorso.