Tornare a Fellini è indispensabile: sembra diverso ma sta bene con Pasolini

In un nuovo libro, “Fellini & Fellini- L’inquilino di Cinecittà” voglio dimostrare ciò che la realtà ha bisogno di fantasia, essere magia

Il gran parlare, scrivere, documentare che si è fatto fra i 2015 e il 2016 sulla morte di Pasolini, per i quarantanni di una scomparsa che pesa, sembrerà curioso ma mi sento obbligato a tirar fuori dal mio inconscio due date che si erano separate nella soffitta delle memoria del cinema. Le date, parlando di morti famosi, che sono quelle più gloriose: le date della nascite.

Solo due anni di differenza. Fellini, 1920; Pasolini, 1922. Due giovani del Nord impregnati di tutta un’Italia che va dalla fine della prima guerra mondiale, 1918, al fascismo, alla guerra ’39-’45, alla Liberazione, alla ricostruzione, al miracolo economico, al boom del cinema dopo la ripresa di Cinecittà nel 1948, pensate un po’ con un film tratto da “Cuore” di Edmondo De Amicis, il libro allora per anni e anni degli italiano.

Le storie di Fellini e Pasolini sono parallele, nella sostanza, diverse ma con molto in comune. Dopo “Pier Paolo Pasolini vivere e sopravvivere” sempre per la casa editrice Lindau “Fellini & Fellini- L’inquilino di Cinecittà” per completare un viaggio in tandem. Ecco il primo capitolo del nuovo libro felliniano. Intitolato “Pro e contro Fellini, l’humus del cinema italiano”. Con la grande ombra di Chaplin su Pasolini e Fellini, l’ombra del genio clown, scanzonato, doloroso, potente, perennemente insoddisfatto, profondamente commosso delle avventure da vivere, contro il banale sopravvivere. Eccolo…

Per Fellini il 1958 fu un anno particolarmente importante, tra i molti che verranno e lo confermeranno come un regista indimenticabile. Accade un incontro molto particolare, in una serata di gala per l’Oscar a Le notti di Cabiria, il premio che quattro anni prima era stato attribuito a La strada. Cabiria, ovvero Giulietta Masina, aveva ritirato la statuetta d’oro e raggiunto la festa, felice, protagonista ancora una volta di un personaggio famoso. Al punto che Charlie Chaplin, creatore di Charlot, decise di chiamarla “female-Chaplin”, Charlot donna.

Nella serata organizzata dall’American Film Academy, l’incontro molto particolare non fu tra Giulietta-Cabiria o Gelsomina (il personaggio della Strada) ma tra Fellini e Chaplin. Non si conoscevano e sapevano forse tutto l’uno dell’altro. Parlarono e si studiavano. Fellini era attratto da un ricordo infantile che aveva raccontato nelle interviste. E cioè che, nella sua Rimini, ad ogni Natale, sugli schermi arrivava il film di Charlot, pellicole che lo travolgevano di ammirazione, sognando quel cinema, e forse suggerendogli di entrate in quella magia.

Parlarono; emerse in Federico che aveva trentotto anni, ed era in ascolto di colui che lo aveva sedotto dal grande schermo, settantanove anni, una sensazione sgradevole, rivelata molti anni dopo in una intervista quando Charlot era uscito di scena, dissolto nella memoria. Il piccolo grande omino della seduzione parlò solo degli incassi invalicabili dei suoi film e chiese a Federico, lui lo chiamava Fellini, notizie sui suoi incassi. La risposta si adeguò. Nella intervista, confessa di aver alzato le cifre, di aver provato un certo disturbo; e cambiò atteggiamento. Guardò meglio il suo seduttore nell’infanzia dei desideri e noto che aveva minacciosi dentini in fuori e piccole manine nervose; insomma, in quella festa cadde Chaplin e restò semplicemente Charlot, il mimo, il comico, e non il geniale affarista per sempre in royalties che girano ancora nelle banche degli eredi, compresi i figli di Oona O’Neill, l’ultima moglie. Oona, la sposa bambina, adorabile, figlia di Eugene, tra i più prestigiosi drammaturghi americani.

“La vedo camminare davanti a me…”,scriveva Chaplin quando la famiglia si trasferì in Svizzera. “…e mi sento mancare quando guardo la sua nuca delicata”. Fellini non cambiò mai moglie, perse un figlio dopo pochi giorni dalla nascita, ebbe anche lui le sue donne, i sentimenti era per la Charlot donna, Gelsomina, il fiore di una aiuola di donne possedute, forse amate, attrici o donne nascoste senza nuche delicate, alte e spaziose, transitorie, come Anita Ekberg, una “bambina” diceva il regista della “Dolce vita” a Marcello Mastroianni che entrambi pesavano con gli sguardi quelle forme piene, da “mammifero di lusso ma senz’anima”, come dice Lando Buzzanca in una celebre sequenza di Divorzio all’italiana in cui Anita va a piedi nudi in un sabba nel ristorante con camerieri vestiti da centurioni.

L’incontro con Chaplin, inviso a Hollywood, amato e ricco, ebbe un effetto reale nelle scelte che maturavano nel regista italiano che aveva avuto gloria da giovane, dai trentatre anni in poi, da I vitelloni, il suo primo, grande successo. Svanivano o si sotterravano le care nostalgie ma spuntavano altre vedute, altri orizzonti. I fatti, i successi e i premi erano gli incentivi per il cinema italiano e lo sono ancora, se si aggiunge che gli incentivi si sono aggiunti, in pratica sostituendoli, i finanziamenti dello Stato, dei ministeri.

Fellini era un outsider, uno dei pochi nel cinema italiano. Era un outsider, fuori da tutto, uno venuto dal nulla e lo sapeva. Non chiedeva di diventare ricco ma solo benestante, secondo una parola che cercava all’epoca nell’Italia del Risorgimento e del Fascismo, capitalismi che cercarono e collaborarono. Tra le grandi imprese industriali di masse come la Fiat di Torino; e il ruralismo, le campagne, sostenue da Benito Mussolini, con bonifiche di terre incolte, come quella, la più nota, delle paludi pontine del 1924, riforma che la monarchia Savoia aveva annunciato e mai fatto. La Bonifica Pontina che nel 1936 liberò grandi spazi di terra coltivabile, su cui intervenne la debuttante Cinecittà che realizzò il kolossal Scipione l’Africano di Carmine Gallone, con migliaia di comparse, cammelli e ammiratissimi elefanti trasportati dalle colonie africane Somalia, Libia, Eritrea, Etiopia (la cui conquista servì al Duce di proclamare l’Impero).

SUBLIME PATRIA NOSTRA

Fellini in questo libro è seguito fin da quando maturò presto le sue prime scelte, in un paese che dal 1861 a Roma Capitale nel 1870 viene unificato dopo i moti, le tre guerre di indipendenza, e la Spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi, “liberatore” del Sud dai Borboni, l’eroe nazionale tornato dall’America Latina dove aveva organizzato truppe indipendentiste nel Rio Grande e in Uruguay.

Circolava la parola d’ordine “patria” trascinante per i patrioti sempre più coinvolti e dai letterati, famosi come Foscolo, Manzoni, Mazzini, e nuovi, giovani, poeti e scrittori come Mameli, inseriti nell’idea da entusiasmi romantici serpeggianti nelle rivolte europee; aderivano i giovani che partecipavano ai moti e alle guerre anche se era il potere stava in Cavour e marciava con l’esercito del Piemonte dei Savoia, lo strumento dell’unificazione, attraverso alleanze con francesi o germanici, per poi entrare infine del 1870 nel secolare Stato Pontificio. La “patria”, l’Italia, Sublime madre nostra, titolo del libro dello storico Alberto Maria Banti in cui confluiscono aspirazioni, entusiasmi, volontà, eccitazioni la cui diffusione è stata intensa e capillare, allo scopo di fondare la Nazione, dopo l’Unità d’Italia. La Nazione da vivere come parentela/famiglia; come comunità sacrificale; come comunità sessuata, uomini e donne: come scrive Banti.

Tutto, per costruire percorsi veloci, emotivi, credendo, professando il richiamo, anzi l’appello per devozione verso la sublime madre nostra, sospesa tra il religioso viscerale, l’idea antropologica: pulsioni solenni, elitarie ma aperte agli eccessi fino al fanatismo (i testi dei nazionalisti dalle cui file usciranno molti fascisti sull’onda mussoliniana): non solo floreali omaggi all’eroismo ma obbligo alla “bella morte”,creazioni ossessive di rapporti mossi in un viaggio superiore,tra ebbrezza, passione forte, gridata, fondazione di uguaglianza astratta in un sogno comune. Strumenti di consenso. Bruciare la tappe dopo secoli da italiani seminati in colonie di poteri stranieri.

L’Italia c’era sulla carta geografica e in un lungo passato aveva rinviato o perso nella storia identità e orizzonti condivisi. La parola sublime riempiva le bocche e sollecitava i canti e cori, musica, sentimenti convinzioni snudate come spade subito riposte, melodramma collettivo, condiviso a momenti, sull’onda delle emozioni. La parola sublime proiettata sul futuro, come un segnalibro fra le pagine di Cuore di Edmondo De Amicis, la bibbia delle scolaresche, nobile e umano, ma sinuoso e persuasivo al di là delle generose intenzioni di De Amicis. Un languore che aspira a diventare una coscienza predicatoria, piatta e chiusa, come ieri e oggi una fiction televisiva.

Gli anni Venti sono quelli che decidono molte cose per il futuro. Federico Fellini nasce nel ’20 e Pier Paolo Pasolini nel 1922, due figli della Gran Madre Patria. Il sublime è cambiato. Parole, discorsi, retorica procedono intatte nella strade delle sfilate in divisa. Da Roma Capitale al Fascismo, dato alla luce da Mussolini con i neonati Fasci di combattimento (1919), correvano i treni dei fedelissimi in camicia nera della Marcia su Roma. Era passato mezzo secolo dall’Unità d’Italia, attraverso la prima guerra mondiale durata quattro anni, tre l’Italia. Correva impetuosa la parola rivoluzione fascista come nella Russia dello zar Nicola correva, sempre sui treni, la rivoluzione dei soviet con alla testa Lenin.

Accade che Chaplin, l’ebreo, il clown, bombetta e calzoni sformati nel 1940 colse il suono dei passi spietati di un’altra rivoluzione, quella nazista, di Hitler, il Grande dittatore che giocava col mappamondo ridotto a ridicolo palloncino, un mondo che sarebbe stato suo. La rivoluzione più pericolosa che condusse ai campi di sterminio. In una storia che raccontò, dopo Stalin, la rivoluzione comunista, che è morta anche prima dei gulag, i campi per i dissenzienti. Anni di “soluzioni finali”. Fissate nelle sequenze del cinema horror, cose prese dal vero

GIORNATE MOLTO PARTICOLARI

Verso il sublime, una tensione nelle parole d’ordine, negli inni che accendevano veloci e trascinanti nuove parole d’ordine sonanti come raffiche di mitragliatrice patriottismo, nazionalismo. Parole più che alate del futurista Tommaso Filippo Marinetti e del poeta nazionale Gabriele D’Annunzio; parole di fiori e omaggi alla tomba del Milite Ignoto a piazza Venezia. Un popolo in divisa, nelle bel bianco e nero dei Cinegiornali dell’Istituto Luce che nuotava negli inni e nei canti, che dalle adunate passava sugli italiani, negli italiani. Come Ettore Scola ricordò nel 1977 col film “Una giornata particolare”, Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Quella di una casalinga abbandonata in una famiglia tutta divisa, dal padre ai figli; e quello di un annunciatore dell’Eiar, voce del regime, catturato dalla polizia per il delitto di omosessualità.

L’epoca aveva costruito con pazienza e tecnica, attraverso cinema, radio e primi passi della televisione un inedito humus abile, serpeggiante, consolidato, da cui non si poteva sfuggire. La rete dalla dittatura passava attraverso la rete nascente della comunicazione, dell’intrattenimento, della narrativa per immagini, i fumetti, forme disegnate per affascinate come i cartoni animati le avventurose storie di buffi simpatici paperini e topolini, e di eroi mascherati capaci di volare per imprese leggendarie.

Quando il sublime si consumò, e diventò la polvere della storia, lo spettacolo che emerse aveva il livore di una distruzione totale fra macerie e lamenti, voci, canzoni e voglia di dimenticare. L’outsider Federico era a Roma, la città della madre, aveva conosciuto Giuliette e il cinema scelto da Rossellini, il regista di “Roma città aperta”, 1945. Cominciava il suo percorso di “provinciale” raccontando raccontandosi. Con occhi dolci e amari, in uno zabaglione che sapeva di terra, la sua Romagna contadina e marinare, ansia di sogni nuovi nella Cinecittà che aveva chiuso i battenti per la guerra nel 1943 e resterà chiusa fino al 1948, alla riapertura per Fabiola, kolossal italo-francese, affidato alle mani esperte di Alessandro Blasetti, un regista fra i più famosi della vecchia Cinecittà, campata solo sei anni.

Mentre arrivavano da Parigi, Michèle Morgan e Henry Vidal, a Roma ricomparvero gli attori più famosi scomparsi come “sfollati” nelle campagne, nei paesi nel tempo nero e rosso di sangue della “resa dei conti” tra la Repubblica mussoliniana di Salò e gli italiani schierati con gli Alleati, i partigiani, gli antifascisti. Erano Gino Cervi e Massimo Girotti, Elisa Cegani; ai quali venne aggiunto Franco Interlenghi, il ragazzino, che aveva appena debuttato in Sciuscià di Vittorio De Sica, uno dei primi meravigliosi film del neorealismo.

Il cinema tornava, l’humus cambiava, dapprima lentamente, come accadeva per i reduci che stavano tornando smarrito dalle battaglie, fra paure, sbigottimento, voglia di spazi sereni, sorrisi, non più tozzi di pane e lacrime. Fellini, sensibile, lambito dalla guerra, aveva avuto paura, cercato riparo nella sua famiglia e in quella di Giulietta, già sua moglie, entrambi a ventidue anni. Lavorava, attendeva di lavorare. Era già in cammino. Lo spettacolo gli aveva aperto le braccia. Ma il successo era lontano.

Per andare a Roma Capitale, come uno sposino in viaggio di nozze, prefigurazione di uno dei primi film, Lo sceicco bianco (1952), aveva lasciato serenamente, allora senza angustie, la sua terra, la Romagna dolce e crudele, carica di storie libertarie, tra violenza e anarchia; sepolte, dimenticate, risvegliate dalle trombe di Mussolini, rivoluzionario di Predappio, Forlì, non molti chilometri da Rimini, spiaggia popolare, dopolavorismo e colonie. Aveva vissuto da agitato sonnambulo, invaso dalle scene dei film e dell’eros, in un un’infanzia di sesso proibito, chiuso fra casini e libere professioniste nelle notti e sulle spiagge deserte d’inverno. I sogni e gli incubi orfani di piaceri lo cullavano e lo eccitavano, regalando brividi preziosi.

COMPAGNI DI PELLICOLA

Un altro outsider seguiva Fellini e andava incontro a un inaspettato destino, che non coincideva con una meta mai immaginata, né intravista. Pier Paolo Pasolini era attratto dalla poesia e dalla letteratura, scriveva versi nella lingua friulana, straniera e italiana, i modi espressivi per capirsi tra la gente che viveva in un’appartenenza solo geografica che finiva alle montagne del Nord, le Alpi, frontiere.

Amava il cinema, Pasolini. Gli piacevano i film di Hollywood; nel libro Amado mio (racconti inediti pubblcati nel 1982) racconta le emozioni, sue, di omosessuale, per Rita Hayworth che era la bellissima protagonista di Gilda (1946), davanti alla scena in cui la diva canta e si toglie i lunghi guanti, uno dopo l’altro, come uno striptease totale.

Pasolini non aveva mai avuto intenzione né poteva prevedere quel che gli capiterà a ventisette anni a Casarsa della Delizia, dove viveva con la famiglia: la madre Susanna, senza amore coniugale; il padre Carlo Alberto, ufficiale dell’esercito; assente il fratello Guido, partigiano ucciso dai partigiani per divergenze politiche. Chi lo uccise lo fece perché paventava l’annessione del Friuli e di quella parte del Nord Italia, Triste compresa, alla Jugoslavia di Josip Broz Tito, il capo carismatico del comunismo jugoslavo.

Una famiglia divisa, dolorosa, infelice, come lo stesso Pier Paolo scriveva di continuo, amando la madre e odiando profondamente il padre. Scriveva esprimendo senza posa una sua disperata vitalità, le parole che portava dentro, e citava, divenute titolo di uni spettacolo a cura di Laura Betti, molto più tardi negli anni 90. La bionda bambola Laura, l’attrice che amò Pasolini senza sesso, lavorò con lui, sempre premurosa e fedele, custode dei suoi documenti e delle sue memorie, da quando l’ex professore di Casarsa, lasciò la cittadina friulana e fuggì a Roma con la madre.

Pasolini braccato dall’accusa infamante, mai dimenticata anche se ritrattata, fu un altro outsider venuto dal Nord, freddo e nebbioso, per cercare di fare il professore e scaldarsi alla luce del cinema, finendo nel 1951 tra le foto d’archivio di coloro che si presentavano a Cinecittà per fare le comparse; una suddivisione burocratica, le buste con i titoli: nani, mutilati, strabici, paracadutisti…

Una umanità di anonimi che facevano lunghe file per avere un piccolo ruolo, poche lire. Nella folla degli affamati e bisognosi per “Quo Vadis”, kolossal di Hollywood atterrato a Roma, c’era Sophia Loren, ancora Sofia Scicolone, c’era anche Pasolini, dicono le storie del cinema in cerca delle origini delle carriere. Questo libro racconta fra i numerosissimi incontri di lavoro e non avuti da Fellini, quello con Pasolini che arrivò quando il professorino di Casarsa sempre in giacca e cravatta cominciò a insegnare nella periferia romana e imparò presto a portare gli i pantaloni a zampa d’elefante, le camicie colorate, i giubbetti di roba che sembrava ma non era vera pelle.

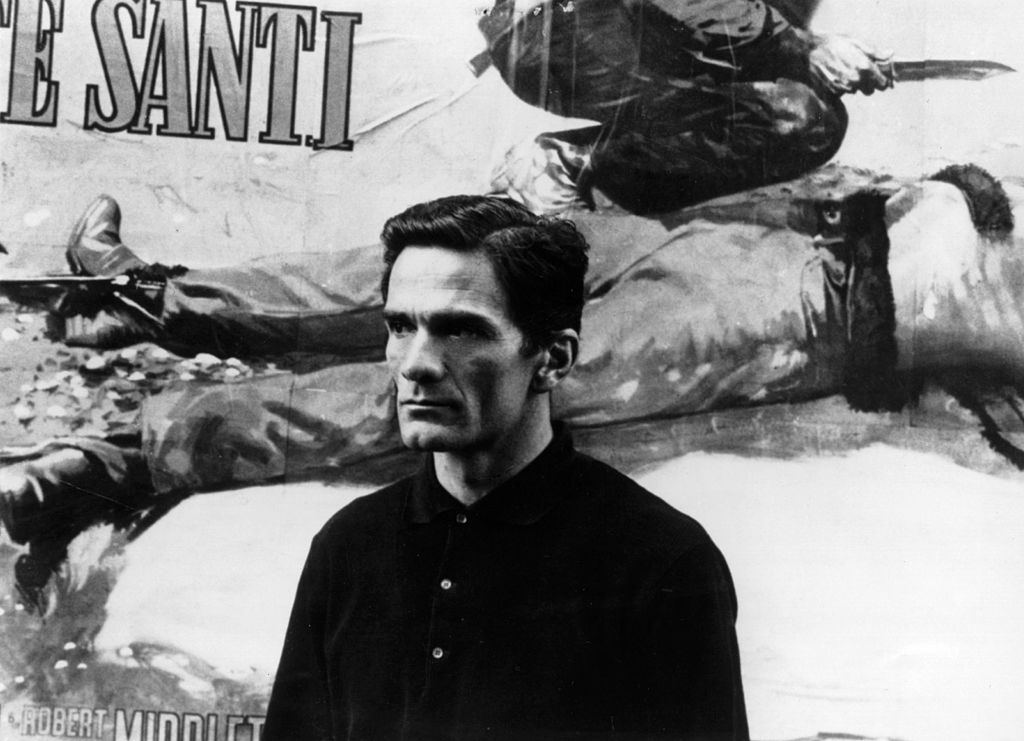

Fellini cercò Pasolini per farsi aiutare col dialetto romanesco che il professorino a sua volta imparava dai fratello Sergio e Franco Citti, romani de’ Roma, cresciuti in periferia, gente di cinema, l’unico lavoro dei senza lavoro nelle borgate, a Trastevere, Testaccio, nuovissima e antica Roma. Facce e corpi intagliati dalla fame. Pasolini imparò a coniugare la sua “disperata vitalità” cercando il cinema, calandosi in esso, pronto a ruoli nei western o in pellicole di cronaca nera come in Il gobbo (1960) di Carlo Lizzani, ispirato alle imprese del giovane bandito Alvaro Cosenza prima durante all’occupazione nazista e poi con gli arrivo degli Alleati , protagoiosta il francese Gerard Blain; in cui il friulano Pier Paolo interpretava doppiato il personaggio Leonardo detto “er monco”.

Cosa avevano in comune Fellini e Pasolini? Molto secondo le apparenze di un’Italia nella Sublime Madre Nostra ; provenienza dalle province del Centro Nord; educazione familiare tra piccola e media borghesia, Fellini era figlio di un commerciante, Pasolini di un ufficiale dal nome con ascendenze nobiliari; gli studi, entrambi al “classico”. Cresciuti nel fascismo trionfante passavano la trafila predisposta per tutti i giovani, ovvero, uno stillicidio ordinario tra divise, adunate, mogie frequentazioni di campi di formazione.

Quel “molto” in quel ambiente comune era illuminato a giorno dal Sublime che era fioco, al di là delle immagini del Luce, del suono e dalle parole d’amore della canzoni, delle commedie dei telefoni bianche con Clara Calamai o delle commedie nei grandi magazzini, del teatro brillante con Una dozzina di rose scarlatte di Aldo De Benedetti, che intitolò un genere poi seppellito dalle bombe ; al di là delle vittorie di Primo Carnera, della Nazionale di calcio e delle miss Italia.

Spuntava lentamente l’alba non di due modi di vivere e condividere una disperata vitalità.

IL SUBLIME? UN LIMONE SPREMUTO SENZA HAPPY END

La disperata vitalità coabita in Pasolini e lo provoca, ospite gradita; in tutta la sua opera, anche negli entusiasmi delle sue imprese corsare tra i fatti, le persone, le idee delle rivoluzioni invocate e dei terrori che crea, i “diversi” amati e trasformati in immagini, l’ossessione omosessuale cercata e sentita come lancinante, indispensabile, droga di sesso che soffoca l’amore.

Per Fellini la disperata vitalità è una scoperta che affiora a poco, fra le malinconia di un adolescente si interroga fin dalla infanzia davanti alle immagini del cinema e dei fumetti, ai corpi giganteschi di donne cannone pronte a spogliarsi e lanciare uno dopo l’alto richiami irresistibili che restano lontani. Le ragazza intorno vanno dal parroco, le contadine più procaci respirano come i maschi nel pulviscolo d’aria satura di terra aperta e dall’odore delle stalle.

Fellini imparerà col cinema, come Pasolini le delizie della vita, che erano state cambiate dalla fine del sublime di una madre nostra, ormai amaro e ferito, un gracile e invadente sublime di una patria smontata troppo giovane per resistere alle percosse delle armi e delle macerie, corpi, anime sfrattate dalle fanfare, restituiti a preghiere e pianti. Finchè…

Finchè arrivò la alba del miracolo, del miracolo economico, che scoppiò sul finire degli anni Cinquanta e decollò con Nel blu dipinto di blu , nel mondo Volare. Come accadeva allora, bastava una canzone per mettere un timbro di volo ad un’epoca. I due outsider non erano più ousider, facevano cinema e non avevano frequentato il Centro sperimentale costruito insieme a Cinecittà. Si erano fatto largo solo con il loro talento. In una foresta di stampa, chiacchiera, gossip, fascicoli giudiziari. La storia di Pasolini è diventata col tempo più presente grazie ai quattro anniversari dalla morte atroce e sepolta dalle carte giudiziarie.

La storia di Fellini è diventata persino puro folclore: davanti alla sfilate, cortei, marcette dei suoi film incede la immensa, bianca scollatura di Anita Ekberg, dalla “Dolce vita” in poi sublime simbolo del made in Italy, made in Via Veneto malinconica e comprata in parte da una camorra che vota Sophia Loren, la ragazza di Pozzuoli che ha conquistato la vecchia Hollywood. Entrambi hanno lottato contro la Roma ostile, specie verso Pasolini l’omosessuale e il comunista. Fellini è stato aggredito come autore da un cinema de Roma che lo accolse soprattutto dopo “I vitelloni” (1953) grazie alla presenza dell’attore più amato della città, Alberto Sordi, campione del vernacolo ripulito e irresistibile.

Fellini faceva paura anche al suo maestro Roberto Rossellini, veneziano, sprofondato nella Roma che cambiava pelle dal fascismo alla democrazia cristiana, fino a diventare il simbolo della Liberazione con “Roma città aperta”, con Anna Magnani, la sua protagonista, la donna che faceva soffrire. Rossellini giudicava le prime opere di Fellini, suo ex aiuto regista, di uno sguardo “provinciale”, di una visione madiocre, il “punto più basso del neorealismo”. Non fu solo questo grande regista nell’usare come una frustata, quasi come un insulto, l’appellativo di “provinciale”. Nel 1968, nella stagione della contestazione, il giovane regista Maurizio Ponzi girò un documentario, intervistando i registi su “Fellini in città”. Già dal titolo, si sottolineava una provenienza, un primo distacco, segnalato dall’arrivo in città, Roma Capitale e Capitale del Cinema.

Mentre Vittorio Cottafavi, regista più grande di Fellini, parlava di realismo magico, definizione nata nel fascismo da Massimo Bontempelli, letterato che l’aveva creata, tutti gli altri più giovani giocavano con le parole. Bernardo Bertolucci dice che Fellini era un autore “di un mondo provinciale, un microcosmo ammalato di elenfantiasi, con gli spropositati sederi rotondi delle donne… mi fa arrabbiare con i suoi clown, con il suo cattolicesimo…”. Marco Bellocchio afferma che “Fellini non gli è congeniale, grande rispetto, ma diversità politica, ambiguità…è demodèe..” . Paolo e Vittorio Taviani : “C’è una estraneità fra di noi…non abbiamo mai amato il suo cinema, cerchiamo affinità e con lui non le abbiamo trovate”.

Anche Pasolini fu intervistato, e osserva: “ I suoi film mostrano anarchismo, cattolicesmo, un’Italia qualunquista…un sublime provinciale…” Ognuno ha diritto ad avere idee e gusti propri; ma è interessante sottolineare che la parola d’accusa di “provinciale” arriva da una dimenticanza, cioè che i registi citati venivano tutti dalla provincia italiana, ovvero nell’ordine Emilia, Lombardia, Toscana, Friuli. Eppure. Fellini, arrivando da Rimini e imparando a conoscere Roma da ragazzo per via dell’origine materna, aveva saputo districarsi dalle impressioni limitate, grette o infondate. Aveva capito presto il melting pot creato dal cinema. Un piccolo, grande, specchio della città senza patria e senza pretese sublimi, con una vita terra terra nonostante i divi, era la Cinecittà conquistata dalla Hollywood sul Tevere.

Cinecittà centro creativo di affari.Un goloso luoghi di richiami. Il successo, i riconoscimenti, i guadagni pesavano e alzavano verso di essa i giudizi della gente mista del cinema. Gente umile, sedotta, che guardava quel luogo di desideri e mercato con affetto. Gente fatta anche pubblico sciolto che guardava al circo felliniano in tutte le sue sfaccettature, pronta ad entrare nel cinema promotore e surrogato di ogni altra forma di sublime, consumato, tradito, morto; sperando di trovare una qualche madre adottiva, un padre materno come Federico, fra gli attori, le comparse, i raccomandati, i protetti dai capigruppo, gli amici di questo e di quello che calderone ampio, sbandato e preciso come un orologio che ogni tanto si scarica, attraversato dagli odori dei sughi fumanti sui maccheroni della pause di lavorazione. Il libro parte da qui per raccontare la disperata vitalità o la vitalità disperata che Federico non ha mai voluto o potuto raccontare.