Rotterdam 2013: ecco i vincitori

Ed alla fine ecco i vincitori. Volge così al termine la quarantaduesima edizione dell’International Film Festival di Rotterdam. Tanti film, tante novità e qualche nuova promessa. Su una abbiamo avuto ragione sin da quando ne pubblicammo la recensione: Soldate Jeannette, premi a parte, è senz’altro il film più interessante tra quelli in Concorso quest’anno.

Il premio però dovrà dividerlo con altre due pellicole, di cui una abbiamo già fatto cenno in occasione dei nostri aggiornamenti. Alludiamo a Fat Shaker, opera piuttosto ardita, che, ribadiamo, non ci ha convinto quanto evidentemente è accaduto con la Giuria di quest’anno – tra cui spicca il noto artista cinese Ai Weiwei. L’altro invece è My Dog Killer, film la cui recensione apparirà sulle nostre pagine tra poche ore.

Intanto vi lasciamo non solo con i vincitori dell’Hivos Tiger Award, nonché le brevi motivazioni per cui sono stati scelti, bensì anche con i titoli di coloro che hanno trionfato nelle altre categorie. Il tutto dopo il consueto salto.

My Dog Killer (Môj pes Killer) di Mira Fornay (Slovacchia/Republica Ceca, 2013) – “per aver mostrato un soggetto così forte dall’interno“.

Soldate Jeannette (Soldier Jane) by Daniel Hoesl (Austria, 2012) – “per la sua potenza figurativa e visuale“.

Fat Shaker (Larzanandeye charbi) by Mohammad Shirvani (Iran, 2013) – “per la sua storia affascinante ed i suoi superbi personaggi“.

Premio NETPAC – La giuria del NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema) premia il miglior film asiatico, ed il vincitore di quest’anno è What They Don’t Talk About When They Talk About Love (Indonesia, 2013).

Premio FIPRESCI a The Fifth Gospel of Kaspar Hauser di Alberto Gracia (Spagna, 2013).

Big Screen Award – questo premio agevola il film che ne beneficia in funzione della distribuzione in Olanda. Vince Bellas mariposas di Salvatore Mereu (Italia, 2012).

KNF Award – I circolo dei critici cinematografici olandesi ha scelto un film tra i dieci nominati al Big Screen Award. Il premio va a Il futuro di Alicia Scherson (Chile/Germany/Italy/Spain, 2013).

A breve vedremo anche noi di tirare qualche somma, spaziando tra le varie categorie che hanno fatto da scheletro a questa edizione del Festival di Rotterdam. Non prima però di aver integrato le ultime recensioni ed avervi fatto una piccola sorpresa (da parte nostra lo è di certo; speriamo vi sia gradita quanto lo è per noi).

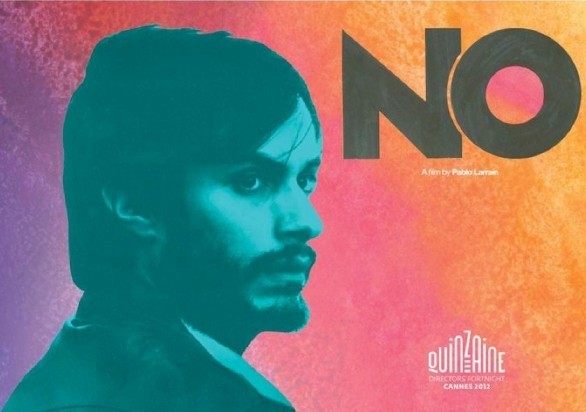

Rotterdam 2013: da No a Call Girl, la politica al Festival

Se finora ci siamo soffermati genericamente, poi sul Giappone ed infine sull’Asia presente qui al Festival, oggi ritagliamo un piccolo spazio alla politica, o meglio, a due pellicole che ne evidenziano certe sfaccettature. Partiamo dal sorprendente No di Pablo Larraín, di cui parlammo con cospicuo anticipo già a Cannes, lo scorso anno. Lavoro lodevole quello del regista cileno, a prescindere da posizioni ed impostazioni di sorta.

Per chi non fosse al corrente del tema trattato, diamo un breve accenno. Siamo nel 1988 ed Augusto Pinochet si vede costretto ad indire un referendum inerente alla sua presidenza per via delle sempre più incalzanti pressioni internazionali. Ricordiamo che siamo in un regime di dittatura, equilibrata secondo i sostenitori del Pinochet, bestiale ad avviso dei tanti, troppi che si dicono oppressi ma al tempo stesso troppo atterriti per sollevarsi. Viviamo quindi la campagna a favore del no al governo in carica, ideata e creativamente foraggiata da René Saavedra, un eccezionale Gael García Bernal, qui nei panni di uno sfacciato pubblicitario.

Non manca la velata denuncia a chiosare un film che, evidentemente, prende le distanze dal regime e si schiera apertamente con i no. Tuttavia, con discreto acume oltre che buon senso, Larraín non liquida la questione tra squilli di trombe e coriandoli sparsi per le vie di Santiago, questo no. E ci si chiede cosa abbia preso il posto di quella dittatura; ma soprattutto se, negli anni a venire, il suo nome sarà davvero democrazia oppure un suo eccentrico surrogato.

Da vedere, anche perché l’aria che si respira deve molto ad alcune scelte stilistiche ben precise, su tutti quella dell’U-matic, elemento immediatamente riconoscibile e riconducibile alla tecnologia dell’epoca. Ma c’è anche dell’altro, senza nemmeno ricorrere all’escamotage sonoro, spesso e volentieri abusato per collocare temporalmente un soggetto ambientato in quel periodo. Bravo Larraín.

Chiudiamo drasticamente con qualche parola su Call Girl. Saremo laconici poiché del film svedese di Mikael Marcimain ne tratteremo più diffusamente in sede di recensione, doverosa a parere di chi scrive. Anche qui lo spunto prende piede da vicende realmente accadute, anche se in apertura gli autori si affrettano a far notare che alcuni nomi ed episodi sono stati volutamente alterati. Poco male, perché Call Girl è un film che incuriosisce e si lascia bere tutto d’un fiato. Il taglio vagamente hollywoodiano lo rende appetibile ad una fetta piuttosto considerevole di spettatori, alternando più storie.

Oggetto della questione è un giro di prostituzione gestito da una sorta di matrona, nel corso degli anni ’70. Siamo in un periodo delicato, in cui l’assetto sociale di mezzo mondo è stato messo a soqquadro dai moti sessantottini. Non solo morale, dunque, poiché, inevitabilmente, certi dibattiti non possono che investire la politica, chiamata a rispondere di cambiamenti o resistenze. La verità è piuttosto amara, dato che in questo ricco mondo sotterraneo ne è pienamente invischiata anche la classe politica ed istituzionale in genere della Svezia del tempo.

Dopo il già citato Roland Hassel, ecco quindi un’altra pagina buia della storia di questo Paese. Certo, in quest’ultimo caso la politica c’entra sinceramente poco, anche se l’accenno non manca e nemmeno in toni a dire il vero così edificanti. Per il resto, non ci rimane che rimandarvi alla recensione di Call Girl, che pubblicheremo a breve.

Aggiornamento: Chiediamo venia, ma la recensione di Call Girl effettivamente già l’abbiamo, visto che il film è stato presentato in Concorso a Torino. Poco male. Compenseremo con quella di Stoker.

Rotterdam 2013: voci dall’Oriente tra Cina, Iran, Tailandia e Giappone

Solo a posteriori, non stiamo mentendo, ci siamo resi conto quanto Oriente ci sia tra le mura di questa edizione. Un processo inconsapevole, che ci sta portando ad assistere ad un sempre più cospicuo numero di pellicole provenienti dalla parte del mondo dove il sole sorge – a dispetto di un programma che copre parecchie aree del globo.

Partiamo da Emperor Visits the Hell, del regista Li Luo. Un affresco davvero intelligente inerente alla situazione politica del suo Paese, filtrato sulla scia di un racconto del XVI secolo, il cui titolo tradotto è Viaggio verso Ovest. Un libro che parla di Imperatori, giochi di potere, tradimenti, punizioni divine, dinamiche velatamente karmiche e via discorrendo. Luo prende di peso quanto riportato in questa antica narrazione (parte di essa; tre capitoli), trasponendola per intero ai giorni nostri. Non mancano i dovuti adattamenti, fermo restando i suggestivi rimandi a certe immagini, come quella di fantasmi che tormentano, figure mitiche e quant’altro.

Sull’altro lato della bilancia, c’è da dire che si tratta di un raffinato esercizio intellettuale piuttosto ostico. Quasi interamente in bianco e nero, incentrato sulla stratificazione della burocrazia cinese, per vocazione indifferente verso il singolo. Un’opera che andrebbe meditata ma che ci dice qualcosa non solo sulla Cina di oggi, ma soprattutto sul destino di certi formati narrativi, letteralmente senza tempo.

Fat Shaker dell’iraniano Mohammad Shirvani, invece, ci ha lasciato piuttosto tiepidi. Lavoro che solca i mari impetuosi della sperimentazione, finendo col chiudersi a riccio all’interno di una progressione sconnessa, confusionaria, che tocca punte di eccessivo simbolismo. Indovinata la scelta dell’attore protagonista, che sinceramente non riusciamo ad immaginare diverso da come l’abbiamo visto in questo film. Il suo è un continuo trascinarsi, ansimando e maltrattando un ragazzo sordomuto la cui rilevanza viene costantemente messa in discussione. Per quasi un’ora e mezza abbiamo condotto una strenua battaglia con quanto appena evidenziato, uscendone più storditi che altro. Come il “ciccione barcollante” di cui al titolo.

Oltre a Fat Shaker, anche 36 rientra tra i film in concorso. Qui, però, la musica è tutt’altra. Trattasi di un poetico spaccato che mescola più spunti, tutti davvero interessanti. Lo smarrimento di Sai, una location scout in cerca di un edificio che “le parli”, perché il regista del film al quale sta collaborando desidera un posto con un passato. Si allude ai ricordi e a come certe nostre consuetudini con l’approccio alla tecnologia stiano alterando in maniera sempre più invasiva l’animo umano. Ne parleremo in una recensione che faremo uscire al più presto possibile.

Ultimo ma non meno rilevante è il documentario del video-artista giapponese Tsuchiya Yutaka, GFP Bunny. A tratti destabilizzante, sotto ogni aspetto potente. Al centro della trama troviamo una ragazza inquietante ma il cui profilo affascina al tempo stesso, angariata dalle proprie compagne di scuola a più riprese. Yutaka adotta un registro tutt’altro che opprimente, sebbene il tema ed il suo svolgimento siano parecchio delicati. La protagonista, sempre più sola e trincerata in sé stessa, comincia a sviluppare una pronunciata ossessione per lo sguardo: «osserva, osserva!», va ripetendo in continuazione, a mo’ di mantra. Ma a cosa può condurla una simile fissazione?

Col tempo la morbosa curiosità della giovane si riversa nello studio degli esseri viventi, con particolare attenzione all’essere umano e agli animali. In questo frangente assistiamo come al crollo di una diga, dalla quale fuoriescono con una violenza travolgente problemi e quesiti fino a ieri appannaggio della fantascienza. Ma tra consultazioni scientifiche e deliri raeliani, prende forma un disturbante profilo umanistico, perché è l’uomo contemporaneo la vera cavia. D’altronde tutto parte da quel primo esperimento condotto ai danni della madre, sottoposta ad un trattamento che la rende inconsapevolmente oggetto di studio della figlia.

Uscito con un riconoscimento quale miglior film nella sezione giapponese del Tokyo International Film Festival, GFP Bunny è un’opera che apre uno squarcio sul futuro, non nell’ordine di decenni, ma probabilmente di anni. Un discorso sulla presunta malleabilità non solo del corpo umano, ma anche e principalmente del suo spirito. Denuncia piuttosto pressante, inoltre, all’indirizzo della criminale sottovalutazione della sovraesposizione alle immagini, quali che esse siano. Perché in fondo le peggiori storture nascono proprio da questa vorace pratica di divorarne a più non posso, senza discrezione alcuna. Urge una seria proposta sull’educazione all’immagine, sembra dirci Tsuchiya Yutaka. Il punto è: c’è qualcuno in grado di farsene altrettanto seriamente portavoce?

Rotterdam 2013: Takashi Miike ed Hideo Nakata – il Giappone più atteso al Festival

Nuova giornata, altri film. Partiamo proprio da quel Takashi Miike così particolare da non accettare le mezze misure: alcuni non riescono a fare a meno di certi suoi lavori, altri tendono più che comprensibilmente a tenersi a debita distanza. Quest’anno Miike porta non una bensì due pellicole, ossia For Love’s Sake (Ai to Makoto) e Lesson of the Evil. Della seconda ne abbiamo già parlato in occasione del Festival di Roma (e magari ci torneremo), quindi non ci resta che fare qualche cenno sulla prima.

Ai to Makoto altro non è che l’adattamento del manga anni ’70 Ikki Kajiwara: The Legend of Love and Sincerity, qui riproposto da Miike in live-action. Si è tanto parlato di questo lavoro come del West Side Story giapponese, tesi su cui per il momento non ci soffermiamo oltre ma che comunque non è poi così lontana dalla realtà, anzi. La trama è semplice, addirittura insulsa, se vogliamo. La tesi di fondo è che l’amore stravolge ogni cosa, può tutto. Tale messaggio è comunque calato in un contesto adolescenziale da scuola superiore, al tempo del boom economico, quando le differenze sociali andavano sempre più rafforzandosi.

Un musical tra pestaggi e nonsense, dunque, che va visto e nient’altro. Senza speculazioni di sorta, con la leggerezza di cui uno scenario di questo tipo si fa forte: quando meno te l’aspetti, ecco partire una sorta di jingle strampalato e via di brano musicale, tra coreografie assurde ed espressioni esilaranti. For Love’s Sake è un rumoroso giocattolo intriso di una verve nipponica abbagliante, prendere o lasciare. Se certa comicità, certe misure, non rientrano nelle proprie corde, meglio semplicemente rivolgersi altrove. A noi la sua esuberanza non è dispiaciuta affatto, ma non lo consiglieremmo così a cuor leggero, salvo non conoscere la sensibilità del destinatario di tale invito.

Altro regista atteso al varco era senz’altro Hideo Nakata, che a questa edizione del Festival di Rotterdam si è presentato con The Complex (Kuroyuri danchi). Manco a dirlo, ci muoviamo nell’ambito del j-horror, quello che a conti fatti ha sdoganato il nome di Nakata, grazie all’originale Ring del 1998. Da allora è stato un continuo rincorrere sé stesso, ossia colui che in qualche modo ha influenzato in maniera così tangibile un intero genere (in Giappone, s’intende).

Si torna al Paese d’origine ed anche stavolta a farla da padrone è la tematica inerente agli spiriti. Tema forte da quelle parti, ancora più sentito che in Occidente. Stavolta la storia ci parla di Asuka, una giovane ragazza da poco trasferitasi con la propria famiglia in un nuovo complesso. Dall’appartamento accanto al suo si avvertono strani rumori, talmente inquietanti da spingere la protagonista ad investigare. Da quel momento il recente passato di Asuka andrà ricomponendosi pezzo dopo pezzo.

Nakata è tornato a qualcosa di molto familiare. Anziché puntare sull’impatto visivo, la sua è una trama verso cui vengono fatte convergere più storie, il cui unico denominatore comune è la palpabile presenza spiritica. Tuttavia il regista giapponese arricchisce la struttura classica, puntando anche su altri concetti cardine, come la follia e il senso di colpa, ricorrenti in più occasioni. Da qui la pressione ed il conseguente crollo psicologico, terreno privilegiato da Nakata già dal primo Ring. In più, ci pare opportuno sottolineare una certa teatralità, volutamente ricercata nella parte finale, con un gioco di luci piuttosto particolare, ben integrato con l’epilogo non esattamente conciliante.

Insomma, i canoni vengono pressoché rispettati in toto, con licenze ridotte al minimo ed effetto terrore catalizzato attraverso la suspense anziché misure standard, come episodi cruenti o immagini strazianti. Nulla di tutto ciò; Nakata tenta di ricreare un’atmosfera angosciante, scaraventando la giovane Asuka in un vortice di forze sovrastanti e soprannaturali che metterebbero a dura prova chiunque. Una ragazza, ancora una volta è questa la vittima prediletta. Se solo certe svolte non ci fossero state sbattute in faccia già dalle prime battute, ci staremmo qui prodigando in considerazioni più compiaciute. Ma nonostante tutto va bene anche così.

Rotterdam 2013: occhi puntati su Fuck for Forest, Su Re e Roland Hassel

Tanti, troppi film e così poco spazio, nonché tempo, per discuterne. La gelida Rotterdam di questi giorni si tinge con i colori del cinema, portandoci a spasso per il mondo. Dalle località più disparate sono infatti giunte copiosamente opere di tutti i tipi: alcune decisamente coraggiose, altre quantomeno interessanti. Fuori da logiche di valutazioni decimali talvolta aleatorie, oltre che con una particolare attenzione su ciò che i cineasti di domani intendono dire, e su come intendono dirlo, perché allora non prendersi la briga di soffermarci su quanto realmente sta accadendo da queste parti?

Un fresco resoconto, giorno dopo giorno, in merito a quanto stiamo assistendo qui in Olanda. Unico limite che ci imponiamo è quello di parlare dei film, di quello che ruota loro attorno se necessario, scrivendo noi per lor. Perché la sorpresa di oggi potrebbe essere la conferma di domani, e con così tante voci a riempire le sale che ospitano questo variopinto Festival di carne al fuoco non ne manca.

La nostra sfilata ha già avuto inizio con quattro film abbastanza eterogenei, portatori di istanze piuttosto diversificate, eppure fortemente ancorati all’attualità. Wasteland evidenzia per l’ennesima volta quanto il cinema britannico sia in salute: meno anarchico rispetto alla fertile stagione del Free Cinema, con i suoi Nicolas Roeg, Lindsay Anderson e chi per loro, ma altrettanto deciso nel lasciare un’impronta in maniera spiccatamente personale.

Il Festival di Rotterdam in tal senso non è esente da meriti. La scorsa edizione portò qui Kill List, inquietante film di quel Ben Wheatley che appena il mese scorso ha vinto a Courmayeur con l’esilarante e scorretto Sightseers (presente anche qui). Quest’anno, invece, spazio a Rowan Athale, che nel solco del film di genere si produce in una performance che a nostro parere non mancherà di far parlare di lui. Wasteland è un prodotto proprio gradevole, arricchito di quei piccoli accorgimenti che lo identificano piuttosto coerentemente col cinema a cui appartiene.

Ma spostiamoci su ciò che non abbiamo avuto modo di trattare ancora. Giusto ieri abbiamo assistito a un progetto davvero interessante, ossia Fuck for Forest, un documentario che prende in prestito il proprio titolo dall’omonima organizzazione no-profit su cui è incentrato. In soldoni, si tratta di un gruppo ecologista che ha messo su un sito attraverso cui distribuisce materiale porno a pagamento. L’intenzione, a loro dire, è quella di raccogliere fondi per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente. Degli hippie di ritorno, dunque, che conducono una vita comunitaria e quanto più possibile slegata dalle dinamiche della società. Il regista è il polacco Michal Marczak, il quale sembra limitarsi descrivere per tutto il tempo, per poi prendere piuttosto repentinamente una posizione proprio in chiusura – salvo che tale posizione non gli sia invece stata imposta dagli eventi, cosa altresì probabile.

A tratti herzoghiano, bisogna distinguere la forma dal contenuto: estremamente filmica la prima, anacronistico il secondo. Siamo nuovamente al “fate l’amore non fate la guerra“, come quarant’anni fa circa. Ma se all’epoca appariva quantomeno comprensibile quest’ondata di sfrenata “liberazione”, oggi manca se non del tutto almeno in parte la premessa fondante: quasi tutti quei tabù sono caduti, e la società, salvo le immancabili eccezioni, è davvero altra cosa rispetto all’epoca. Se a questo aggiungiamo l’istanza ecologista, Fuck for Forest non propone nulla di nuovo, né tantomeno di economico, visto che di siti porno aggratise ne è piena la rete (e Milano e Roma pare detengano un discreto primato in tal senso: a voi l’infografica). Non a caso, proprio quando il lavoro di Marczak pare risolversi nell’ennesimo video-proclama di una nascente corrente “fuori dagli schemi” (e dagli schermi), come nei migliori documentari, viene fuori la denuncia, non troppo velata ma nemmeno sbraitata. La nobiltà dei propositi coltivati dai ragazzi si Fuck for Forest viene letteralmente travolta dall’inadeguatezza e inconsistenza del loro presunto operato. In compenso il sito c’è ancora, però.

Dalla pressoché sterile ma simpatica stravaganza del lavoro appena descritto, torniamo in Italia. Siamo in Sardegna, dove Giovanni Columbu ha dato vita ad uno dei prodotti più notevoli del panorama nostrano. Su Re bazzica dalle parti di certo cinema sperimentale di narrazione, intriso di uno stile piuttosto contemporaneo (telecamera a mano soltanto) ma al tempo stesso reduce da un periodo che oramai non esiste più. Prima di lui, restando al nostro Paese, Pasolini si espose con il suo Vangelo di Matteo, facendo della figura di Gesù Cristo un discorso congeniale al proprio pensiero politico. Columbu ci pare sia mosso da propositi diversi, anche se la sua visione s’impone in maniera piuttosto netta. Tra le altre cose, Su Re dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la credibilità di qualunque film passi tantissimo da una buona fotografia, in questo caso non semplicemente buona ma meravigliosa. Ma non è tutto. Nonostante una certa tendenziosità, il regista sardo confeziona una pellicola d’impatto: espunti tutti i richiami alla divinità del Cristo afferenti alle ore della Passione (niente risurrezione, nessuna promessa di Paradiso al ladrone, nessuna conversione del centurione romano che trafisse il corpo oramai privo di vita del Nazareno con una lancia), resta uno spaccato sulla sofferenza, sulla solitudine e sull’impossibilità di comunicare – tema quest’ultimo molto caro proprio a Pasolini.

Di Post Tenebras Lux ne parlammo già a Cannes, e a distanza di sette mesi non possiamo far altro che confermare: film altamente indigesto, di un Reygadas troppo a briglia sciolta per dare anche a noi la possibilità di entrare nel suo mondo.

Meritevole sorpresa quella di Lore, opera dell’australiana Cate Shortland, al suo secondo lungometraggio dopo quel Somersault che in casa fece incetta di premi. Stavolta la Shortland parte da un libro, ossia The Dark Room, pregio e difetto di una pellicola in alcuni casi troppo legata alla fonte letteraria. Ambientato all’alba della definitiva sconfitta della Germania da parte degli Alleati, ad essere perseguitati stavolta sono i tedeschi. Lore è una di questi fuggiaschi, una giovane che si ritrova scaraventata dall’oggi al domani a capo della propria, numerosa famiglia. Opera intelligente, meno avvezza a lasciarsi trasportare dalle solite dispute inerenti a quel periodo, concentrandosi sulla tragedia del singolo anziché su quello di un’intera comunità. Da tenere d’occhio colei che interpreta la protagonista, ossia la giovane Saskia Rosendahl, vent’anni appena. Messa duramente alla prova da un ruolo non facile, la bella Rosendahl risponde in maniera egregia. Siamo curiosi di sapere cosa le riserverà l’immediato futuro.

Chiudiamo con Roland Hassel, film-documentario svedese su una delle pagine più nere nella recente storia del Paese scandinavo. Il detective Roland Hassel ripercorre infatti i minuti che precedettero e che seguirono l’assassinio dell’allora primo ministro svedese Olaf Palme, ricostruendone in maniera meticolosa le dinamiche. La particolarità di quest’opera sta nella scelta, piuttosto curiosa, di produrre un’opera di finzione basandosi su premesse di carattere documentaristico (un film su un documentario, potremmo dire). Originale la scelta della fotografia, che in tutto e per tutto si rifà al VHS; non casuale, dato che l’assassinio risale al 1986.

Roland Hassel poggia in toto su questa componente nostalgica, a più riprese bizzarra, come quando uno dei personaggi appare con una giacca con su stampato il logo del formato DVD. Divertente inoltre il siparietto tra Hassel ed un apparecchio elettronico a comando vocale, con cui il regista Måns Månsson si tira praticamente dieci minuti buoni. Sì poi ci sarebbe anche l’investigazione su come avvenne l’omicidio, ma noi preferiamo ricordare la sequenza con What’s Love Got to Do with It della Turner, in tutta onestà. Anche perché tale ricostruzione ci mette davvero poco a venire a noia, quando invece approfondire il movente avrebbe suscitato un interesse ben maggiore. Trattandosi di un omicidio irrisolto, comunque, oltre che di un episodio a quanto pare spartiacque per la Svezia, gli autori avranno preferito optare per un taglio diverso. Insomma, per quanto possa suonare scorretto, Roland Hassel di certo non disdegna i lidi della dark comedy.