Italia: Ultimo atto. L’altro cinema italiano – Vol. 1: Blogo intervista Fabrizio Fogliato

Da Alessandro Blasetti a Massimo Pirri, il critico Fabrizio Fogliato ripercorre la storia del nostro Paese in un periodo specifico, attraverso le pellicole rimaste sepolte sotto le macerie del tempo e, in alcuni casi, della superficialità. Per ricostruire non tanto un segmento del nostro cinema ma del contesto in cui è maturato

[quote]Non abbiamo più un Paese, non abbiamo più un Cinema. A Hollywood hanno l’americanità da esportare ed è un ingrediente importantissimo nei loro film. Noi invece non sappiamo nemmeno in che società viviamo: come facciamo a trovare la fiducia di raccontare e produrre qualcosa di nostro, competitivo sul mercato internazionale?[/quote]

9 agosto 1977. Mauro Bolognini, intervistato dal quotidiano La stampa, manifesta la sua amarezza, nonché un evidente smarrimento, attraverso queste dichiarazioni. Bolognini, il regista toscano che ha girato alcuni dei film più significativi del nostro cinema a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, perle come Arrangiatevi!, La notte brava, Il bell’Antonio, La viaccia, Senilità, La corruzione et cetera. Tutti titoli che oggi ricordano in pochi, per lo più specialisti, mentre invece certe pellicole andrebbero recuperate e mostrate nelle scuole laddove si voglia in qualche modo mostrare cosa fosse l’Italia di quel periodo. Un periodo che certo non aiutò questo regista considerato “scomodo”, eppure elegante, puntuale come pochi suoi colleghi. Uno che però, a differenza di alcuni suoi colleghi, ebbe comunque modo di lavorare fino alla fine.

Si può però parlare di Mauro Bolognini come di un caso isolato? Nient’affatto. È anche questo ciò che Fabrizio Fogliato (già autore di due monografie su Abel Ferrara, di cui una segnalata su queste pagine) intende trasmetterci con il suo Italia: Ultimo atto – Volume 1. E se ne avverte l’urgenza di un progetto così ambizioso, qualcuno direbbe «pure troppo». Sarà, ma prendersi la briga di scandagliare la nostra storia in cerca di qualcosa o qualcuno che volle lasciare dei messaggi, dei riverberi del proprio tempo, è affare per pochi. Come si legge nell’intervista che trovate qui sotto, un lavoro di questo tipo richiede tempo, dedizione, e pure tanta pazienza. Ma sopratutto, richiede un approccio libero.

Fogliato ci tiene a sottolinearlo, ma prima ancora che ce lo dica lui basta leggere le pagine di questa sua ultima fatica. Che è opera anzitutto d’analisi, che ha mire storiografiche, sociologiche ed antropologiche prima ancora che cinematografiche. Rivivere all’incirca cinque decenni di storia del nostro Paese attraverso i film che sono stati prodotti nel medesimo periodo è una prospettiva accattivante di per sé. Se a questo si aggiunge che l’autore non osserva dall’alto bensì si mescola tra la gente, cercando di coglierne vizi e virtù, l’interesse può e per certi aspetti deve essere maggiore. Non è un caso se in Italia: Ultimo atto trovate per lo più titoli di cui non sapevate nemmeno che esistessero, diretti o scritti da registi e sceneggiatori di cui forse non avete mai sentito parlare; eppure, questo intende dirci Fogliato, grandi, piccole o irrilevanti che siano state le loro imprese, ebbene… vale la pena rievocarle.

Non attraverso le beghe produttive, distributive e quant’altro. Nulla di tutto questo. Ciò che muove il discorso è una curiosità quasi fanciullesca nei riguardi di ciò che tanti film, per quanto modesti, hanno da dirci su una determinata fattispecie, un determinato periodo, un determinato tipo. Scopriamo infatti che il nostro cinema, sempre, è popolato anzitutto di tipi e poi, in un secondo momento, di storie. Scopriamo che, nel bene o nel male, i nostri cineasti hanno sempre avvertito quella tensione a raccontare e raccontarsi partendo anzitutto da ciò che avevano a portata di mano, ovvero il contesto in cui vivevano. Tra le pieghe del racconto (perché di questo si tratta) forse scopriamo pure qualcosa che magari taluni specialisti già sanno da tempo, ma che non hanno magari saputo o voluto condividere con noi, ovvero che uno dei limiti più invalidanti di chi fa cinema dalle nostre parti sta nel non saper leggere il proprio tempo, la società a cui appartiene.

Non è un caso se i veri protagonisti di questo lungo peregrinare attraverso le vie del grande schermo di quegli anni non sono i cosiddetti autori, bensì i registi, i cosiddetti «mestieranti», talvolta definiti tali con spregio, sebbene a loro questa dicitura non abbia mai dato alcun fastidio, anzi. Ponendo perciò un altro, fondamentale quesito, attualissimo nelle sue potenziali implicazioni, specie alla luce dell’ultimo Festival di Cannes: può il nostro cinema reggersi sugli autori?

Una domanda incalzante, che attraversa velatamente l’intero libro. In cui non si mostra alcuna insofferenza verso il concetto di autorialità, ci mancherebbe, ma che sprona a chiedersi da chi o da cosa passi la salute di una cinematografia. Questione ancora più complessa nell’ambito di un Paese passato alla Storia per le cosiddette individualità, un po’ luogo comune un po’ constatazione reale. Sorrentino, Moretti e Garrone hanno portato sulla Croisette alcuni dei film migliori visti nell’ultima edizione del Festival… solo che nessuno di questi parlava di noi, del nostro Paese. Tante volte ci si è lamentati perché i film italiani che hanno successo sono solo quelli che parlano male del nostro Paese, critica a dire il vero un po’ sterile e facilona. Nè si può dire che ciascuno dei tre si sia tirato fuori dalla mischia in passato. Eppure, ecco… è sano sperare sempre e solo in certi nomi? Basta questo?

Tutti punti interrogativi che poniamo a nostra volta, ché rispondere spetta ad altri, i quali, si spera, sappiano davvero di che parlano. Intanto abbiamo questo libro, Italia: Ultimo atto – Volume 1, che a sua volta non fornisce soluzioni ma pone quesiti, tenta di farci ragionare. Ed è bello lasciarsi scuotere, specie da quei passaggi che, a tutta prima, paiono forzati, addirittura sconnessi. È il prezzo da pagare se si vuole andare avanti anziché rimanere sempre allo stesso punto. Perché, come saggiamente ha fatto notare qualcuno, ogni stasi è regresso.

Intervista di Antonio Maria Abate a Fabrizio Fogliato

AMA: Partirei dal titolo, ispirato a un film di Massimo Pirri (a cui è dedicata l’ultima parte del libro), senza però il punto di domanda. Come mai?

FF: Perché c’è stato un momento in cui questo paese è sembrato giungere al suo ultimo atto. Il 1978 con “la notte della repubblica”, “i tre papi”, e, per contrasto, i “dancing days”, ha rappresentato il simbolo di quel momento che Massimo Pirri aveva letto e intuito prima (e meglio) di chiunque altro. La mia visione è pessimista (ma realista) come la sua.

E poi, diciamo la verità, come titolo suona, maledettamente, bene no?

Beh, il titolo, come dicono gli anglofoni, è senz’altro «catchy». Senonché alla «notte della repubblica» sono subentrate le «notti ad Arcore» e ai «tre papi» i «due papi». Mi pare che l’ultimo atto del nostro Paese si sia solo protratto, checché ne dicano boy-scout e giovani ma avvenenti signore. Ma prendiamo ad esempio l’ultimo Festival di Cannes, che ha schierato quello che possiamo considerare «il meglio» del nostro cinema contemporaneo: nessuno di loro si è voluto avvicinare alla materia, neanche di striscio. Sia Moretti, che Sorrentino e Garrone, hanno parlato di “altro”. Il mio non è un giudizio di merito, anche perché, ciascuno a suo modo, di fotografie al nostro Paese ne ha fatte in passato. Eppure quelle dichiarazioni di Mauro Bolognini a pagina 164 (le stesse con cui si apre quest’articolo, ndr.) non mi danno pace. Esiste ad oggi una risposta a quella intelligente nonché attuale provocazione?

Lo sfogo di Mauro Bolognini credo sia esattamente la risposta sul perché i tre film di Cannes parlano d’altro. Altre volte abbiamo avuto a Cannes tre film in concorso. Prendo a caso: 1973, addirittura 4 con Un amleto di meno di Carmelo Bene, Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli, La grande abbuffata di Marco Ferreri, Bisturi – la mafia bianca di Luigi Zampa… direi che questi titoli dicono già tutto. L’ “ultimo atto” è una condizione perenne, direi fossilizzata della storia del nostro paese: sempre un millimetro indietro prima che si sposti il baricentro e sia troppo tardi (non a caso Pirri nel titolo del suo aveva ancora un ancora di salvezza nel “?”).

Italia: Ultimo Atto rappresenta un progetto ambizioso, specie in considerazione di quanto scrive Davide Pulici in prefazione, ossia che questo lavoro si propone di offrire una controstoria. Quanto tempo ha richiesto la lavorazione, a partire dall’idea fino alla stesura e successiva pubblicazione? Dove ha trovato tutto questo materiale?

Dietro c’è un lavoro di studio e ricerca che ha le sue radici nel 2007, fatto di visioni di centinaia di film selezionati poi in base alla tesi di fondo del libro. Il materiale l’ho reperito in Italia e all’estero, tra colleghi-amici e gentili concessioni di professionisti, buoni rapporti instaurati con gli intervistatati e, perché no?… coincidenze fortuite, casualità… e fortuna, anche se poi questa uno se la deve andare a cercare.

All’inizio parla del cinema cosiddetto “di regime”, quello fascista per essere esatti. Ci sono analogie rispetto a quelli sviluppatisi più o meno nello stesso periodo in Germania e Russia? Se sì, quali? E perché? Mi pare che ciascuno di questi Paesi abbia espresso a proprio modo l’influenza dei regimi autoritari locali sulle rispettive opere cinematografiche. Citando cineasti come Murnau e Vertov ci si può fare un’idea di quali e quante siano state le differenze a tal proposito. Ecco, ma in Italia?

Direi proprio di no. In Italia la distinzione è fondamentale tra “cinema di regime diretto” e “cinema di regime indiretto”. Al primo appartengono un pugno di opere o poco più, il secondo è quello dell’ “Italietta” dove tutto funziona, tutto va bene, tutti sono felici e contenti e la miseria non esiste, perché, indirettamente, c’è il fascismo (da Mario Camerini fino ad Antonio Leonviola, passando per tanti altri). Ma quello che colpisce (e che ho voluto sottolineare nel libro) è che il cinema di propaganda “diretta” (piaccia o no) è stato il primo vero cinema “neorealista” – peccato mortale per la critica ideologizzata del dopoguerra che infatti i film di cui parlo li ha prima occultati e poi dispersi nell’oblio di un paese senza memoria.

In questo senso la vicenda del film di Perilli (Ragazzo), dissoltosi tra le fiamme appiccate dai tedeschi al Centro Sperimentale, assurge un po’ ad oscuro ma pressoché esatto presagio, non crede?

Assolutamente sì. Provocatoriamente (ma non troppo) direi il neorealismo prima del neorealismo, Pasolini prima di Pasolini. Purtroppo il film non c’è più e questo aiuta a rimuoverlo.

Specie attenzionando il periodo del cosiddetto “boom economico”, si apprende che il cinema tentò di registrare, secondo la sensibilità e le capacità degli autori, quanto stava accadendo. In nessun caso, poco prima, durante e poco dopo, il cinema ha influenzato questo processo anziché “semplicemente” recepirlo?

I registi delle inquietudini e del lato oscuro del miracolo economico sono stati predicatori del deserto. Anzi, a causa della passività del cittadino-spettatore, sono riusciti solo a farlo ridere delle sue ridicolaggini, nefandezze e cialtronerie. Poi la riflessione è arrivata… ma ormai era tardi. Gli anni ’70 ne sono il risultato, tant’è vero che nel libro c’è un dialogo emblematico tra cittadini al cospetto degli effetti della bomba di Piazza Fontana del 1969 in cui uno di loro dice chiaramente: «A me non interessa sapere chi sono materialmente gli attentatori. Io so che questa strage l’hanno fatta, in realtà, tutti coloro che da mesi stanno minando le basi della società in cui viviamo. Cominciavamo appena a stare bene, ad avere il benessere: che cosa volevamo di più dopo secoli di miserie e di guerre? Ci avviavamo a un tenore di vita di tipo americano…»

Meglio prendere di mira la borghesia, coi suoi riti, i suoi personaggi monocromi, ed in generale la sua «noia». Altra miopia della critica? Oppure, semplicemente, all’italiano non interessava come lo si dipingesse sul grande schermo? O peggio, lo infastidiva?

Beh!, sì certo. Come sparare sulla croce rossa. Facile no? Una classe sociale implosa e decaduta da tempo, quale bersaglio migliore per scaricare le proprie frustrazioni ideologiche e conformiste?

L’indifferenza nello spettatore-medio, d’altra parte è una costante. In fondo se c’è da ridere (nei fifthies, piangere) che altro importa?

Solo con il poliziesco (non a caso, sbeffeggiato e dileggiato come “poliziottesco” – perché fenomeno di massa) il pubblico ha cominciato a reagire, istintivamente e smodatamente come spesso accade in questi casi persino rinfocolando desideri di “pena di morte”.

Ad un certo punto si parla di Reich e della rivoluzione sessuale. E chiaramente di come questo fenomeno sia stato veicolato attraverso il nostro cinema, in cui, lei scrive, il tutto viene raccontato «virandone i colori verso le tinte plumbee dell’autunno e verso il nero della morte». Quanto c’è della nostra tradizione culturale, e dunque religiosa, in questa “rielaborazione” di tale avvenimento? Quale il suo culmine?

Il cinema del biennio 1968-1969, nella sua analisi complessiva, riserva esattamente questa sorpresa: una lotta ferocissima e senza esclusione di colpi tra tradizione ed emancipazione/rivoluzione, in cui è la seconda a soccombere miseramente. Colpisce come nei film si dia vita ad un percorso che per lunghi tratti sembra aprire ad istanze libertarie ma anche, come ad un certo punto, queste siano costrette alla resa di fronte al conformismo, all’ipocrisia e alla tradizione di un paese “cattolico per convenienza”. Direi che da questo punto di vista i film Brucia ragazzo brucia di Fernando Di Leo e Il sesso degli angeli di Ugo Liberatore sono quelli che rappresentano al meglio il senso di questa lotta impari e sproporzionata in cui la tradizione vince ancor prima di combattere.

Ripensandoci, però, non sarebbe meglio parlare di conservatorismo più che tradizione? Mi viene in mente la considerazione di uno scrittore, secondo cui gli italiani sono sempre stati conservatori nei principi ma liberali nella pratica. Forse quell’Italia lì, ancora disorientata dalla Legge Merlin, semplicemente continuava a preferire la massima fatta propria da certo gesuitismo del «si non caste tamen caute». Insomma, come sempre in periodo di basso impero, l’oggetto del contendere era (ed è) il sesso, in tutte le sue declinazioni possibili e immaginabili. Di lì a poco, d’altronde, ci fu il famoso schiaffo di Scalfaro alla signorina in abiti succinti, poi ripreso da Fellini nel suo episodio di Boccaccio ’70. Ci ridemmo su insomma, ammettendo (senza dirlo, non sia mai) che in fondo il futuro Presidente della Repubblica non aveva tutti i torti.

Certamente, utilizzo tradizione nella sua parte deteriore legata all’immobilismo e al mantenimento dello “status quo”, come spiego nel libro. Di per sé, la tradizione (nella sua parte culturale) – anzi – è un valore di cui, mai come oggi, c’è assolutamente bisogno. Il sesso è stato (ed è) un metronomo della società italiana e per quanto si pensi che oggi non sia più un tabù, in realtà lo è ancora di più rispetto al passato. Ci facciamo abbagliare dall’idea della “pornografia di massa” e del “linguaggio televisivo” che la riproduce. Ma da quanto in Italia non si fa un film erotico degno di essere ricordato o che affronti la sessualità in modo serio e maturo? Credo che – con tutte le riserve del caso – l’ultimo esempio possa essere La chiave di Tinto Brass. Correva l’anno 1983!

Nel suo libro ricorrono sovente descrizioni di interi film; non semplici sinossi, bensì veri e propri resoconti, sintetizzati, di come la trama nasce, si sviluppa e volge al termine. Quantunque la struttura del suo libro sia meno schematica di quanto suggerisca ciò che ho scritto sopra, vede il suo lavoro, per così dire, “autosufficiente”, oppure presuppone (almeno in alcuni casi) che certe opere le si conosca o le si sia viste? Lo dico perché in commercio esiste una miriade di libri che “parlano” di cinema, il che mi è sempre un po’ parso un controsenso, pur riconoscendone l’assoluta importanza – non di tutti, è evidente. Qui mi pare invece che lei intenda parlare di storia anche attraverso il cinema, non semplicemente di storia del cinema. È corretto?

Il punto è esattamente questo. Il libro non è solo un libro di cinema, ma è un’opera che utilizza il cinema come strumento per raccontare cambiamenti sociali, culturali, politici, di costume… Il progetto “Italia: ultimo atto” ha l’ambizione di raccontare l’Italia non attraverso il solito punto di vista dall’alto, quello dell’intellettuale, dello storico… ma da quello asimmetrico, spiazzante, talvolta persino irrazionale del cittadino-spettatore: colui che dal basso assiste ai cambiamenti, ne subisce le conseguenze… e poi si accorge che sullo schermo questi cambiamenti vengono raccontati anche nel film che affollano le seconde e terze visoni di periferia o dei piccoli centri dispersi lungo lo stivale. Ecco perché nel libro c’è il cinema “invisibile”, quello che va raccontato per essere contestualizzato; perché forse il suo oblio è destinato a durare ancora a lungo.

Dato che questo è il Volume 1, immagino ce ne sarà almeno un secondo. Al di là del periodo di riferimento, è già in grado di sbilanciarsi sul prossimo lavoro oppure si concederà una meritata pausa, preferendo non sbottonarsi ancora a riguardo?

Il progetto è in continua mutazione per cui ancora adesso non mi è perfettamente chiaro il percorso che si andrà a delineare. C’è, come nel primo volume, una tesi di fondo da sostenere e portare avanti, per cui il lavoro di selezione delle pellicole è quello decisamente più intrigante… ma anche più impegnativo. Quello che è certo è che il secondo volume è incentrato sulla morte dell’industria cinematografica, sulla degenerazione del cinema italiano tra il 1975 e il 1980, sulla dimensione “selvaggia e crudele” dell’occhio dello spettatore, sul collasso sociale degli anni’70, sullo sfondamento definitivo delle barriere del mostrabile e sull’individualismo esasperato che negli anni ’80 trasforma, irreversibilmente, l’Italia e la sua società. Per il resto è come una caccia al tesoro… in cui non sai mai cosa ti riserva l’indizio successivo…

Dunque ritiene che la storia del nostro Paese possa essere ripercorsa in maniera fedele, ché oggettiva mi pare troppo, attraverso la filmografia coeva?

Direi propri di sì. Lo sforzo deve però essere quello di non accettare il compromesso e/o le “imposizioni” dei nomi da parte della critica e di vedere film magari non belli e/o risolti ma interessanti e puntuali nel catturare qualcosa che è nell’aria prima ancora del suo manifestarsi.

A proposito di critica. Già nel suo secondo lavoro su Abel Ferrara avevo riscontrato un’implicita benché chiara insofferenza verso una non meglio precisata “critica militante”. Critica che oramai è cambiata e che forse non esiste nemmeno più. L’impressione, da giovane che studia quel periodo attraverso sprazzi estemporanei, è che il suo essere ideologizzata abbia rappresentato il suo peccato più grande, nonché decisivo. Concorda? E al di là di questo, che ruolo ha avuto, davvero? Mi pare che in nessun posto al mondo come in Italia vi sia stata una distanza così netta tra critica e pubblico, sistematicamente agli antipodi. So di anticipare un po’ i (suoi) tempi, ma quel cinema sgangherato e, perché no?, a suo modo “popolare” (da “Giovannona coscialunga disonorata con onore” per intenderci, fino a commedie come “Rimini Rimini”) che si è imposto tra metà anni ’70 e quasi per tutti gli anni ’80, può in qualche modo avere lì, in quella diatriba taciuta ma pur sempre evidente (tra critica e pubblico), le sue radici?

Per me l’ideologia (qualunque essa sia) deve essere slegata dal concetto di conformismo e di assolutismo. Il “male” di chi ha giudicato il nostro cinema è stato quello di non voler fare il suo mestiere ma di pretendere, paternalisticamente, di fare il genitore, quando non il “padre-padrone”. Non si spiega altrimenti il fatto che – in ordine sparso – Lucio Fulci, Ruggero Deodato, Gian Vittorio Baldi, Massimo Pirri, Fernando Di Leo, Alberto Cavallone… e tanti altri, all’estero siano stati riconosciuti all’epoca dell’uscita dei loro film come essere – non di certo – autori (cosa che, per altro, loro stessi non avrebbero accettato) ma registi interessanti e innovatori. Da noi senza Nocturno e una giovane schiera di critici competenti e scevri da ideologia di sorta, questi nomi rimarrebbero ancora oggi nel dimenticatoio o, al massimo, derubricati come registi di “genere” (nella sua accezione deteriore).

È mai esistito un cinema «italiano»?

Per quanto mi riguarda il cinema italiano è un tutt’uno fatto di tanti frammenti sparsi in una miriade di film presso chè sterminata e di molti dei quali non si conosce neanche l’esistenza. Mettendo assieme questi frammenti e definendo una cornice è possibile costruire il cinema italiano… che è quello che, nel mio piccolo, ho provato a fare con questo progetto-concept di “Italia: ultimo atto”.

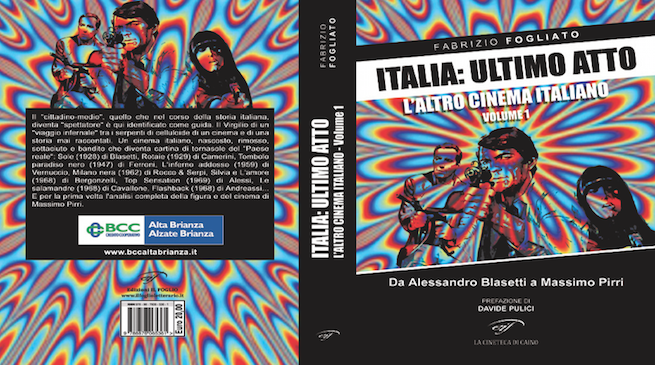

ITALIA: ULTIMO ATTO – L’ALTRO CINEMA ITALIANO – Vol. 1

Da Alessandro Blasetti a Massimo Pirri

Brossura – 470 Pagine

Euro 20,00

Edizioni Il Foglio

Collana LA CINETECA DI CAINO – 3